Wormser Geschichte mit Briefmarken erzählt

20. Jahrhundert

Im März desselben Jahres wurde die erste feste Rheinbrücke, die Ernst-Ludwig-Brücke, feierlich eingeweiht. Der Großherzog Ernst Ludwig und seine Familie sowie Regierungsvertreter waren anwesend, als die Brücke ihren Betrieb aufnahm und die Stadt von den Unannehmlichkeiten durch Hochwasser und Eisgang befreite.

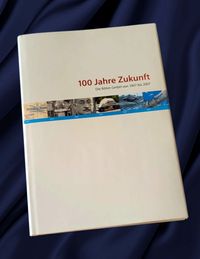

Im folgenden Jahr, am 9. November 1901, wurde das Elektrizitätswerk in der Klosterstraße eingeweiht, ausgestattet mit zwei Verbunddampfmaschinen und einem umfangreichen Kabelnetz.

Es war eine neblige Nacht, als in der Klosterstraße ein schwaches Leuchten aus dem Backsteinbau stieg. Der Strom floss – zum ersten Mal. Ein dumpfes Brummen lag in der Luft, die Turbinen des neuen Elektrizitätswerks nahmen Fahrt auf. Der Ingenieur Heinrich Bauer blickte auf die glimmenden Anzeigen, als sei es Magie. Strom – nicht nur Licht, sondern Zukunft.

1928: „Ein Herd, der ohne Feuer kocht?“ Die Schweizer Firma Salvis brachte den elektrischen Herd nach Worms. Heinrich – nun alt, aber unbeirrbar – hielt die erste Herd-Vorführung. Frauen, die staunten. Kinder, die lachten. Ein Jahr später war der 1.000. Herd angeschlossen – und das elektrische Zeitalter in den Küchen begann.

1931: Worms leuchtete. Die erste elektrische Straßenbeleuchtung brannte am Obermarkt. Es war, als hätte man der Stadt die Sterne vom Himmel geholt.

Doch der Schatten kam.

1945: Bomben fielen, die Rheinbrücken wurden gesprengt, die Kraftwerke in Osthofen und Worms verstummten. Die Stadt lag 29 Tage im Dunkeln. In dieser Finsternis wurde Strom nicht nur zu Technik – sondern zu Hoffnung. Kerzen flackerten, aber alle warteten auf das erste Summen, das die Rückkehr der Energie ankündigte.

1949: Es war zurück – stärker denn je. Die alten Kraftwerke hatten ihren Dienst getan. Der Strom kam nun über Brücken und Kabel vom Großkraftwerk Mannheim. Heinrich Bauer war tot. Aber seine Idee lebte – in jedem leuchtenden Fenster.

1961, zum 50. Jubiläum, eröffnete EWR ein neues Verwaltungsgebäude. Im Lutherring wurde geplant, gedacht, entwickelt. Das Netz wuchs. Mit den Jahren kamen Windräder, Erdgas, Sonnenenergie, ja sogar E-Autos. Die Welt wurde moderner, schneller – elektrischer.

1998: EWR bot den Menschen die Wahl – Naturstrom, Tarife, Freiheit. Strom wurde grün. Strom wurde demokratisch.

2002: Aus Strom wurde mehr. Gas. Wasser. Mobilität. Sponsoring. Kultur. EWR wurde ein Teil der Region, nicht nur ein Versorger, sondern ein Möglichmacher. Hauptsponsor der Nibelungen-Festspiele, Initiator von Zukunftsforen.

Heute. Die Turbinen der Anfangszeit sind längst still. Aber in jedem Windrad, jeder Ladestation, jedem leuchtenden Fenster in Worms und Rheinhessen lebt ihr Erbe.

Und wenn du nachts durch die beleuchtete Klosterstraße gehst und der Wind aus dem alten Gemäuer einen Hauch Technikgeschichte trägt – dann spürst du sie vielleicht: die Kraft, die alles veränderte.

EWR – Mit Energie auf neuen Wegen. Seit 1911.

1904 führte Konrad Fischer, ein Redakteur des Wormser Tageblatts, das erste „Rosenfest“ ein, inspiriert von einem Lied über den Rosengarten in Worms. Auch das Küchler-Denkmal wurde am 26. November 1904 enthüllt, um an den ehemaligen Oberbürgermeister Wilhelm Küchler zu erinnern.

Das von Johann Hirt geschaffene Hagenstandbild wurde im Stadtpark aufgestellt, und die Straßenbahn, die die Stadtteile miteinander verband, nahm ihren Betrieb auf. Im Februar 1907 genehmigte der Stadtrat den Durchbruch der Stadtmauer für die neue Karolingerstraße, das Raschitor.

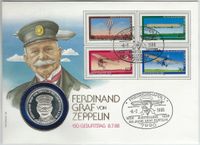

Am Morgen des 6. Dezember 1908 lag ein eigenartiges Schweigen über Worms. Die Kälte kroch aus dem Rhein herauf, und über den Dächern der Stadt schimmerte ein blasser Winterhimmel. Auf dem freien Platz sammelten sich Menschen, enger als sonst, mit geröteten Wangen und neugierigen Blicken nach oben gerichtet. Man flüsterte, zeigte mit dem Finger, wartete.

Dann lag er da: der Ballon, prall gefüllt, fast lebendig, als atme er bereits die Stadt unter sich ein.

Fritz Griesbach und Carl Hasermehl waren von weit her gekommen, aus Strasbourg, Männer mit dem Geruch von Gas, Seil und Abenteuer an den Händen. Julius Ebel und Louis Fühl, Söhne dieser Stadt, standen ihnen zur Seite. Vier Namen, vier Leben, vereint für einen Moment, der größer war als sie selbst.

Als sich die Leinen lösten, hielt Worms den Atem an. Der Ballon stieg langsam, feierlich, und glitt über Türme, Gassen und den Dom hinweg. Unten blieben Hüte in der Luft, Kinder auf Zehenspitzen, ein Murmeln, das sich in Staunen verwandelte. Für wenige Minuten schien es, als könne der Mensch wirklich fliegen.

Später, als der Himmel wieder leer war und der Alltag zurückkehrte, blieb eine Postkarte zurück. Bedrucktes Papier, Porträts, ein Ballon über der Stadt. Ein Erinnerungsstück — nicht nur an eine Fahrt, sondern an den Augenblick, in dem Worms glaubte, die Zukunft berührt zu haben.

Und jedes Mal, wenn man die Karte betrachtete, schien der Ballon erneut aufzusteigen, lautlos, über eine Stadt, die nie vergaß, wie es war, den Himmel so nah zu sehen.

Im Jahr 1912 wurde das Wöchnerinnenheim „Mathildenheim“ eröffnet, ein symbolisches Bauwerk der Fürsorge und sozialen Verantwortung. Mitten auf dem Liebenauerfeld, direkt neben der Arbeiterwohnsiedlung, fand es Platz und setzte den Startschuss für das sozialpolitische Programm des Freiherrn von Heyl, der sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiterfamilien einsetzte.

Doch die positive Entwicklung wurde bald von einer tragischen Nachricht überschattet.

Im Juli 1913 wurde das neue Sparkassengebäude an der Moltkeanlage (heute Adenauerring) feierlich eröffnet. Gleichzeitig wurde hier die Städtische Gemäldegalerie eröffnet, die für die nächsten 18 Jahre mit Leihgaben aus Darmstadt ausgestattet war.

Die Landhaussiedlung im Westend, westlich der Alzeyer Straße, entstand nach den Plänen von Heinrich Metzendorf und spiegelte die klaren Formen des Darmstädter Jugendstils wider. Diese neue Siedlung wurde durch die Landhausgesellschaft Bergstraße m.b.H. realisiert.

Am 29. September 1915 wurde die Musikwelt von einem schweren Verlust getroffen: Der Komponist Rudi Stephan fiel im Alter von nur 28 Jahren bei Tarnopol in Galizien. Sein talentierter und vielversprechender Weg wurde durch seinen frühen Tod abrupt beendet. Heute erinnert ein altsprachliches Gymnasium an seinen Namen und seine Werke.

Erster Weltkrieg und Worms

Mit dem fortschreitenden Krieg veränderte sich auch das Leben in der Stadt drastisch. Die Heimatfront wurde zur zentralen Stütze der Kriegsmaschinerie. Frauen übernahmen in zunehmendem Maße Aufgaben in der Rüstungsproduktion, der Landwirtschaft und in der Pflege. Fabriken wie die Heyl’schen Lederwerke oder die Nibelungenwerkstätten stellten Teile ihrer Produktion auf kriegswichtige Güter um. Der Alltag wurde von wachsender Not geprägt: Lebensmittel wurden knapp, es kam zu Rationierungen, die Menschen waren auf Ersatzstoffe wie Kunsthonig oder Kriegskaffee angewiesen. Vor allem in den letzten Kriegsjahren spitzte sich die Versorgungslage dramatisch zu, was zu Hunger, Unruhen und wachsender Unzufriedenheit führte.

Zahlreiche Lazarette wurden in Worms eingerichtet, etwa im Gebäude des heutigen Eleonoren-Gymnasiums oder im Andreasstift, um die vielen verwundeten Soldaten zu versorgen. Die Pflege wurde dabei oft von kirchlich organisierten Schwestern und Freiwilligen übernommen. Aufrufe zur Zeichnung von Kriegsanleihen waren auch in Worms allgegenwärtig, die Bevölkerung wurde regelmäßig aufgefordert, zur Finanzierung des Krieges beizutragen.

Der Preis des Krieges war hoch. Mehrere Tausend Männer aus Worms fielen an den Fronten. Ihre Namen wurden in Ehrenbüchern verzeichnet und sind heute noch auf Denkmälern zu finden, etwa am Adenauerring oder auf dem Wormser Hauptfriedhof. In Kirchen wurden Gedenktafeln angebracht, die an die Gefallenen erinnern. Auch nach dem Krieg blieb die Erinnerung an die Opfer präsent: In Schulen, Vereinen und kirchlichen Gruppen wurde ihrer gedacht, oft begleitet von patriotischen oder nationalistischen Tönen, wie sie für die Nachkriegszeit typisch waren.

Wer sich heute näher mit der Geschichte Worms’ im Ersten Weltkrieg befassen möchte, findet im Stadtarchiv eine Vielzahl von Dokumenten, Feldpostbriefen, Fotografien und Zeitungsartikeln. Auch das Museum der Stadt Worms im Andreasstift greift das Thema in Sonderausstellungen auf und bietet vertiefende Einblicke in das lokale Geschehen während dieser Zeit.

Während des Ersten Weltkrieges wurde in Worms ein großes Kriegsgefangenenlager errichtet. Für die dort verstorbenen Gefangenen wurde auf dem Hauptfriedhof Hochheimer Höhe ein eigenes Areal als letzte Ruhestätte angelegt. Insgesamt fanden dort 2084 Kriegsgefangene ihre letzte Ruhe, darunter 1700 russische, 113 britische, 116 italienische und 155 rumänische Soldaten. Noch während des Krieges wurde zu ihrem Gedenken ein Denkmal errichtet.

In den Jahren 1922/23 plante die Commonwealth War Graves Commission (CWGC), in Deutschland vier zentrale Friedhöfe für die gefallenen Soldaten und verstorbenen Angehörigen des Commonwealth einzurichten. Aufgrund religiöser oder anderer Gründe konnten jedoch nicht alle bestehenden Grabstätten aufgelöst werden. Aus diesem Grund blieb die Kriegsgräberstätte auf dem Hauptfriedhof Hochheimer Höhe in Worms erhalten. (Worms (Hochheim Hill) Cemetery)

Im Jahr 1916 wurde das Handwerker- und Gewerbeamt als erste dieser Art in Worms gegründet, eine Institution, die neue Maßstäbe in der beruflichen Organisation und Unterstützung setzte.

Die Nacht vom 6. auf den 7. Juli 1917 brachte Unruhe und Angst, als feindliche Flieger über Worms erschienen und rund zwanzig Bomben abwarfen. Glücklicherweise schlugen die meisten Bomben auf freiem Feld ein und verursachten nur begrenzte Schäden.

Im Frühjahr 1919 begann die Stadtverwaltung mit dem Bau von 24 Kleinwohnungen an der Pfeddersheimer- und Kyffhäuserstraße, was den Beginn des kommunalen Wohnungsbaus markierte. Dieser Bau wurde in den folgenden Jahren kontinuierlich ausgeweitet.

Am 26. September 1920 wurde der Grundstein für den Wiederaufbau der St. Nikolauskapelle am Dom gelegt, nachdem die Kapelle aufgrund von Baufälligkeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg niedergelegt worden war.

Friedrich Ebert, der erste Reichspräsident der Weimarer Republik, war in Worms. Ebert besuchte Worms am 26. Juli 1921. Dieser Besuch war Teil einer Reise durch Rheinland-Pfalz und andere westdeutsche Gebiete. Ebert wurde in Worms feierlich empfangen und hielt eine Rede, in der er auf die Bedeutung des demokratischen Aufbaus in Deutschland und die Herausforderungen der jungen Weimarer Republik einging.

Der Besuch Eberts in Worms war ein bedeutendes Ereignis für die Stadt, da er einer der prominentesten deutschen Politiker seiner Zeit war und die Demokratisierung Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg vorantrieb.

Im Rahmen der 400-Jahr-Feier des Wormser Reichstags fand im Jahr 1921 eine feierliche Lutherfeier am Lutherdenkmal statt.

Am 10. Oktober 1923 schlossen die Werger-Brauerei AG aus Worms und die Eichbaum-Brauerei AG aus Mannheim einen Interessengemeinschaftsvertrag, der sechs Jahre später zur Fusion der beiden Unternehmen zur Eichbaum-Werger-Brauerei AG in Worms führte.

Am 5. Juni 1924 wurde der ehemalige Oberbürgermeister Heinrich Köhler nach einer Gedächtnisfeier in Darmstadt nach Worms überführt. Ein großer Trauerzug begleitete ihn am folgenden Tag zum Friedhof auf der Hochheimer Höhe, wo er beigesetzt wurde.

1928 übernahm der Dominikanerorden die gesamte Anlage des ehemaligen St. Paulusstifts einschließlich der Pauluskirche.

Am 1. März 1928 verlegte das Zollamt seine Amtsräume in das neu errichtete Gebäude an der Rheinstraße 1.

Der geheime Sanitätsrat Karl Köhl, ein führender Prähistoriker und langjähriger Kustos des Städtischen Museums, verstarb am 4. Dezember 1929. Für seine Verdienste um die vor- und frühgeschichtliche Sammlung wurde er geehrt.

Im Februar 1929 fror der Rhein zu, und am 30. Juni 1930 zogen die französischen Besatzungstruppen ab.

Wormser Zeitung am Rhein Befreiungsfeier 30 Juni 1930

Am 30. Juni 1930 veröffentlichte die Wormser Zeitung eine Sonderausgabe zum Abschluss der elfeinhalbjährigen Besatzungszeit am Rhein. Diese Ausgabe trug den Titel „Frei ist der Rhein“ und enthielt Beiträge von Wormser Bürgern, die ihre Erlebnisse während der Besatzungszeit schilderten. Zusätzlich wurde das Volksschauspiel „Der Rhein ist frei!“ von Konrad Fischer abgedruckt, das anlässlich der Befreiungsfeier im städtischen Spiel- und Festhaus aufgeführt wurde.

REGIONALGESCHICHTE.NET

Die Sonderausgabe war schnell vergriffen, was die Bedeutung dieses historischen Moments für die lokale Bevölkerung unterstreicht. Die Wormser Zeitung hat später ein Buch mit dem Titel „Frei ist der Rhein“ herausgegeben, das neben den Beiträgen der Sonderausgabe weitere Artikel zur Besatzungszeit enthält.

1914-1930-RLP.DE

Für diejenigen, die Interesse an historischen Ausgaben der Wormser Zeitung haben, bietet das Stadtarchiv Worms digitalisierte Bestände an. Zwar sind die Ausgaben von 1914 bis 1918 online verfügbar, doch für spätere Jahrgänge, einschließlich der Ausgabe vom 30. Juni 1930, empfiehlt es sich, direkt beim Stadtarchiv nachzufragen.

WORMS.DE

Die Befreiungsfeierlichkeiten am 30. Juni 1930 wurden unter der Leitung von Oberbürgermeister Wilhelm Rahn organisiert. Bereits ab Mitte Mai wurden umfangreiche Vorbereitungen getroffen, und die lokalen Zeitungen berichteten ausführlich über den Ablauf der Feierlichkeiten.

REGIONALGESCHICHTE.NET

Die Sonderausgabe der Wormser Zeitung vom 30. Juni 1930 stellt somit ein wertvolles Zeitdokument dar, das Einblicke in die lokale Wahrnehmung des Endes der Besatzungszeit bietet.

Adolf Hitler spricht im Stadion an der Alzeyer Straße vor 30.000 Menschen.

Das Ehrenmal der 118er (Infanterie Regiment Prinz Carl Nr. 118) wird enthüllt. Die Gelder für das Denkmal, von Paul Birr/Berlin gestaltet, wurde vom Verein der ehemaligen 118er aufgebracht. Anlässlich der Weihe wird das Denkmal der Stadt geschenkt. Die Festrede hält Generalmajor v. Münter, ehemaliger Kommandeur der 118er. Der frühere Großherzog Ernst Ludwig nimmt an den Feierlichkeiten teil.

Ein Weinfest am Rhein, zur alten Zeit des Sedantages, aber ohne politische Aufladung – dafür mit Genuss, Gemeinschaft und einem Augenzwinkern.

Der Name? Backfischfest.

Ungewöhnlich. Bodenständig. Genau richtig.

Im September 1933 öffnete das neue Fest zum ersten Mal seine Pforten – neun Tage Frohsinn am Fluss. Trotz Skepsis von Wirten und Fischern war die Resonanz überwältigend. Der Duft von Wein und Zwiebelkuchen lag über den Zelten, Lachen und Musik füllten die Straßen. Worms hatte sich ein Stück Lebensfreude zurückgeholt.

Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propagande, Dr. Joseph Goebbels, hält eine Rede im Wassergasschweißwerk und wohnt der Aufführung von Friedrich Hebbels "Nibelungen" im Städtischen Spiel- und Festhaus bei. Die Nibelungenfestspiele finden im Rahmen der Reichstheaterwoche des Propagandaministeriums statt. Goebbels übrigens hielt sich nicht lange hier auf, noch am Abend fuhr er nach Mannheim – und kam nie wieder.

Die Inszenierung stammte vom Hessischen Landestheater in Darmstadt und gut besetzt mit bekannten Bühnen- und Filmschauspielern wie Carl Raddatz (Gunther), Maria Koppenhöfer (Brünhild) und Agnes Straub (Kriemhild).

1933 zählte die jüdische Gemeinde in Worms etwas mehr als 1.000 Mitglieder. Viele spürten die drohende Gefahr und versuchten verzweifelt, in die Nachbarländer zu fliehen. Doch auch dort holte sie der Krieg ein, als die Deutschen einmarschierten und die Fluchtwege verschlossen wurden. Im Oktober 1938 wurden 37 Juden nach Zbąszyń deportiert, keiner von ihnen kehrte zurück. Der Alptraum setzte sich fort, als im März 1942 die Deportationen in die Vernichtungslager im Osten begannen. Bis zum Ende des Krieges, 1945, wurden 439 Wormser Juden ermordet. Als die amerikanischen Truppen im März 1945 in Worms einmarschierten, fanden sie eine Stadt vor, in der kein einziger Jude mehr lebte – die jahrhundertealte Gemeinschaft ausgelöscht, das Erbe einer Kultur von unsäglicher Brutalität vernichtet.

Wilhelm Eduard von Schoen wurde am 3. Juni 1851 in Worms geboren, als jüngster Sohn eines Fabrikbesitzers, der früh verstarb. Nach dem Tod seines Vaters zog seine Familie nach Berchtesgaden, wo sein Leben von Kindheit an von Umzügen und familiären Veränderungen geprägt war. Schon früh lernte er, sich in neuen Umgebungen zurechtzufinden – eine Fähigkeit, die ihm später in der Weltpolitik zugutekommen sollte.

Nach einer militärischen Ausbildung als Dragoneroffizier entschied sich Wilhelm Eduard 1877 für den diplomatischen Dienst. Es folgten Jahre der Arbeit in europäischen Hauptstädten: von Paris über Kopenhagen bis nach Sankt Petersburg. Immer wieder zeigte er ein feines Gespür für politische Spannungen, sei es während der Marokkokrise 1905 oder in den unruhigen Tagen nach dem Petersburger Blutsonntag.

1907 trat Schoen die Nachfolge von Heinrich von Tschirschky als Staatssekretär im Auswärtigen Amt an. Doch die wohl bedeutendste Station seines Lebens begann 1910, als er deutscher Botschafter in Paris wurde. Hier erlebte er die schicksalhaften Juli-Tage 1914: die diplomatischen Verhandlungen, das drohende Unheil – und schließlich, am 3. August, die Übergabe der deutschen Kriegserklärung an Frankreich.

Privat fand Schoen 1885 sein Glück mit Bertha Freiin de Groote, Tochter eines belgischen Gesandten, und gründete eine Familie, aus der ebenfalls Diplomaten hervorgingen. Für seine Verdienste um die deutsch-französischen Beziehungen erhielt er das Großkreuz der französischen Ehrenlegion.

Wilhelm Eduard Freiherr von Schoen starb am 24. April 1933 in Berchtesgaden. Sein Leben war geprägt von der Balance zwischen diplomatischem Geschick und den Stürmen der Geschichte – ein Zeuge der politischen Spannungen, die Europa in Brand setzten.

Eine Stadt, ein Fluss und ein Neuanfang: Die Geschichte des Röhm-Werks in Worms

Die Bauarbeiten begannen mit großem Elan. Trotz Kriegszeiten wuchs das Werk schnell – zunächst. Doch dann kamen die Luftangriffe. 1943 und 1944 legten alliierte Bomber große Teile des entstehenden Werks in Trümmer. Die Hoffnung auf einen raschen Aufbau zerbrach unter den Detonationen. Schließlich ruhte alles. Als 1945 der Krieg endete, besetzten französische Truppen das Gelände. Die Vision von einem Chemiezentrum in Worms schien ausgeträumt.

Doch dann – ein Jahrzehnt später – keimte neues Leben auf dem stillgelegten Gelände. 1955, in einem Land im Wiederaufbau, nahmen die Röhm-Ingenieure erneut Anlauf. Schritt für Schritt wurden die ersten Anlagen in Betrieb genommen, zunächst für Acetoncyanhydrin, bald auch für Methylmethacrylat. Wieder wurde produziert, wieder wurde gedacht, entwickelt, verbessert. Bald entstanden sogar Recyclinganlagen, die Schwefelsäure aufbereiteten und dem Kreislauf erneut zuführten – ein früher Schritt Richtung Nachhaltigkeit.

Aus Ruinen wurde Fortschritt. Aus Stillstand entstand eines der wichtigsten Werke von Röhm. Heute, viele Jahrzehnte später, gehört der Standort Worms zur 2019 neu gegründeten Röhm GmbH – und das Erbe von damals lebt weiter: im PLEXIGLAS®, in Innovationen, in einer Stadt, die einst zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.

Ein besonderes Highlight war das PLEXIGLAS®-Pferd, auf dem Brünhild in einer früheren Inszenierung auftrat. Es symbolisierte die Verbindung von moderner Technik und mythologischer Darstellung – und wurde aus dem von Röhm entwickelten Material gefertigt.

Als August Füller im Frühjahr 1898 aus Berlin nach Worms kam, trug er nicht viel mehr bei sich als seine Kamera, ein paar Glasplatten – und eine Vision. Der gebürtige Mainzer war kein gewöhnlicher Fotograf. Er war ein Chronist, ein Künstler, ein Mann mit dem Blick für das Wesentliche in einer sich wandelnden Stadt.

Worms war damals eine Stadt im Umbruch. Die Straßen wurden breiter, alte Gebäude verschwanden, neue entstanden. Füller, der sich 1903 in der Hardtgasse selbstständig machte, wurde bald mehr als nur ein Fotograf – er wurde der „Hoffotograf“ der Stadt. Mit seinem Objektiv fing er nicht nur Fassaden ein, sondern Geschichten. Seine Bilder zeigten das Leben, die Arbeit, die Veränderungen – und manchmal auch die Stille zwischen den Zeiten.

Sein Atelier war ein Ort der Begegnung. Bürger kamen, um sich porträtieren zu lassen, Architekten brachten Pläne, das Stadtbauamt bat um Dokumentationen. Füller lieferte stets „in schönster und technisch tadelloser Ausführung“, wie es später im Stadtarchiv hieß. Seine künstlerische Auffassung prägte das visuelle Gedächtnis von Worms – bis heute.

Doch August Füller war nicht nur Fotograf. In den 1920er Jahren gründete er einen Kunst- und Industrieverlag, wagte sich ins Filmgeschäft und dokumentierte die Stadt in bewegten Bildern. Über 10.000 Glasnegative sind erhalten – ein Schatz, der die Geschichte Worms’ konserviert wie in Bernstein.

Als er 1942 starb, übernahm sein Sohn Curt das Atelier und führte das Werk des Vaters fort. Doch der Name August Füller blieb – als Synonym für das Auge, das Worms sah, wie es war, und wie es wurde.

Auch in Worms existierte während der NS-Zeit organisierter ziviler Widerstand. Die Stadt war Teil eines reichsweiten Netzwerks, das einen politischen Umsturz nach dem geplanten Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 vorbereiten sollte.

Der Wormser Widerstand gehörte zum Vertrauensleutenetz des Sozialdemokraten Wilhelm Leuschner. Die örtliche Leitung lag bei Heinrich Ahl und Dr. Ernst Kilb. Ziel war es, im Falle eines erfolgreichen Umsturzes demokratische Verwaltungsstrukturen zu übernehmen.

Mehrere Beteiligte waren bereits früh Verfolgung ausgesetzt. Alfred Freitag und Otto Wedekind wurden 1933/34 im nahegelegenen KZ Osthofen inhaftiert. Dies belegt die frühe Gegnerschaft zum NS-Regime in Worms und Umgebung.

Worms war Teil eines regionalen Widerstandsnetzes in Rheinhessen mit weiteren Stützpunkten, unter anderem in Oppenheim, Nierstein und Bingen. Die Gruppen sollten erst im Moment eines erfolgreichen Umsturzes öffentlich aktiv werden.

Nach 1945 übernahmen ehemalige Widerstandskämpfer Verantwortung beim demokratischen Neubeginn. Dr. Ernst Kilb wurde von der amerikanischen Militärregierung zum Oberbürgermeister von Worms ernannt.

Der Widerstand in Worms steht beispielhaft für Zivilcourage, demokratische Haltung und politischen Mut auf lokaler Ebene.

(Drucke: Worms am Rhein. Der Wiederaufbau Heft 1 Januar 1946 Sehr seltenes Exemplar. Köhler, Walter (Stadtbaurat), Hanns (Baudezernent). Schmitt und Fritz (Bürgermeister) Schmitt: Verlag: Selbstverlag, 1946)

Die Trolley Mission war eine Operation der US-Luftwaffe im Mai 1945, kurz nach Kriegsende in Europa. Amerikanische Bombercrews flogen in B-17-Bombern über zerstörte deutsche Städte wie Köln, Frankfurt oder Dresden, um die Folgen ihrer Einsätze aus der Luft zu sehen. Die Flüge dienten der psychologischen Aufarbeitung, aber auch der Dokumentation – viele der dabei entstandenen Fotos zählen heute zu den wichtigsten Zeugnissen der Kriegszerstörung. Der Name „Trolley Mission“ verweist auf eine Art Rundflug, ähnlich einer Straßenbahnfahrt (trolley car), und hatte auch eine propagandistische Komponente.

1946: Von der Notlösung zum Weltunternehmen – die Geschichte von RENOLIT

Es ist der 4. Mai 1946, die Spuren des Zweiten Weltkriegs sind noch überall sichtbar, als Jakob Müller in Worms den Grundstein für ein Unternehmen legt, das Jahrzehnte später weltweit Maßstäbe setzen wird: RENOLIT. Ursprünglich gegründet, um Lederersatzstoffe aus PVC-Folien herzustellen – dringend gebraucht in der Nachkriegszeit – beginnt damit eine außergewöhnliche Unternehmergeschichte. Der Name „RENOLIT“ steht vermutlich für eine Kombination aus „Reno“ (Lederersatzstoff), „Rhenus“ (Rhein) und „Igelit“, einem damals neuen Kunststoff.

Schon in den 1950er Jahren erkennt Müller die Zeichen der Zeit: Mit dem ersten Kalander wird die industrielle Produktion auf ein neues Niveau gehoben – ein Verfahren, das heute noch im Einsatz ist. Nur wenige Jahre später beginnt RENOLIT, über die Grenzen Deutschlands hinaus zu denken. Mit dem Bau von Produktionsstätten in Spanien, später in den USA und Asien, wird das Unternehmen früh zu einem Global Player.

Doch RENOLIT bleibt nicht stehen. In den 1960er Jahren startet die Fertigung von Möbelfolien – zuerst schlicht in Weiß, später in edler Holzoptik und als tiefgezogene 3D-Dekore. Die 1970er und 80er Jahre bringen weitere Innovationen: selbstklebende Folien, Fassadenbeschichtungen, Fensterfolien – alles, was modernes Bauen verschönert und schützt. RENOLIT-Produkte finden sich bald in Küchen, Krankenhäusern, Wohnhäusern und an Fassaden in aller Welt.

Mit dem Eintritt ins neue Jahrtausend setzt RENOLIT verstärkt auf Nachhaltigkeit und Hightech. Neue Anlagen, darunter Reinräume, hochpräzise Laminatoren und moderne Kraft-Wärme-Kopplung, reduzieren Emissionen und steigern Effizienz. Produkte wie RENOLIT REFACE oder RENOLIT BENDIT zeigen: Das Unternehmen hat den Blick fest in die Zukunft gerichtet. Seit 2019 ist die Organisation neu strukturiert – mit 13 Geschäftseinheiten, die sich gezielt auf Marktsegmente und Innovationen fokussieren.

Zum 75. Jubiläum im Jahr 2021 beschäftigt RENOLIT rund 4.800 Mitarbeitende und erwirtschaftet über eine Milliarde Euro Umsatz. 2023 sind es bereits 1,168 Milliarden Euro – ein deutliches Zeichen für Stabilität und Wachstum. Aus einem kleinen Betrieb in Worms ist ein internationales Hightech-Unternehmen geworden, das mit Kunststofffolien die Welt verändert – und das, ohne seine Wurzeln zu vergessen.

Am Ostermontag 1949 weiht Bischof Stohr von Mainz im Domseitenschiff die dritte Domglocke. Im September 1950 wird am Lutherring das Mahnmal für die Opfer des Faschismus in Anwesenheit mehrerer hundert Menschen feierlich enthüllt. Im selben Jahr wird im Wormser Norden die Lukaskirche erbaut, eine der von der amerikanischen Abteilung des Lutherischen Weltbundes finanzierten steinernen Notkirchen für Deutschland.

Im Jahr 1952 wird die Kisselswiese, ein Festplatz am Rhein, für 40.000 Mark instand gesetzt. Im folgenden Jahr wird in Anwesenheit des Bundesministers für Verkehr, Dr. Hans-Christoph Seebohm, des Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz Peter Altmeier, des hessischen Innenministers Heinrich Zinnkann und Oberbürgermeister Heinrich Völker die Nibelungenbrücke nach einer Bauzeit von 23 Monaten dem Verkehr übergeben.

Im selben Jahr wird Hermann Staudinger der Nobelpreis für Chemie verliehen. Er wurde 1881 in Worms geboren und machte 1899 am hiesigen Gymnasium sein Abitur. 1926 lehrte er als Professor in Freiburg im Breisgau und betrieb Grundlagenforschung an Textilfasern. 1927 gelang ihm der experimentelle Nachweis der Möglichkeit synthetischer Herstellung.

Im Jahr 1954 werden Pfeddersheim Stadtrechte verliehen. Im selben Jahr endet der Betriebsausflug für die meisten der Betriebsangehörigen der Hochheimer Möbelfabrik Schramm & Möller an den Eiswoog tragisch. An einem unbeschrankten Bahnübergang zwischen Herrnsheim und Abenheim wird der Bus von einem Personenzug erfasst und zerdrückt. Während vier Personen schwer verletzt überleben, sterben fünfzehn unmittelbar an der Unfallstelle, sieben weitere danach im Stadtkrankenhaus.

Im selben Jahr treten starke Schneefälle und Tauwetter auf, die den Rhein über die Ufer treten lassen. Die Rheinpromenade am Pegelhäuschen steht unter Wasser, die Uferdämme werden überschwemmt. Im Ried brechen die Dämme und viele Tiere ertrinken trotz Rettungsversuchen.

Doch die Zeiten änderten sich. Die Wirtschaft wuchs und verlangte mehr. 1961 wurde die Flugpiste befestigt und asphaltiert, um den wachsenden Ansprüchen gerecht zu werden. Aber die alte Grasbahn wurde nicht vergessen, sie bekam ihren eigenen Platz neben der neuen Piste und blieb bestehen.

Viele Jahre vergingen, und der Flugplatz erlebte besondere Momente. 1990, in einer Zeit des Wandels, startete niemand Geringeres als Michail Gorbatschow von diesem bescheidenen Flugplatz. Ein weiterer denkwürdiger Moment folgte 1994, als Bill Clinton, der Präsident der Vereinigten Staaten, und seine Frau Hillary mit dem Marine One-Hubschrauber auf dem Flugplatz landeten. Sie waren auf dem Weg zu einem Treffen mit Helmut Kohl in dessen privatem Bungalow in Oggersheim.

So verging die Zeit, und das einstige Sumpfland wurde zu einem Ort, an dem Geschichte geschrieben wurde.

Im Jahr 1956 nehmen die Wormser um 11.15 Uhr Abschied von ihrer “Elektrisch” und nutzen am letzten Tag die Freifahrten auf allen Wagen der Straßenbahn. Gleichzeitig werden vierzehn neue Omnibusse offiziell dem Verkehr übergeben. Die Busse fahren im Siebeneinhalb-Minuten-Takt.

Procter & Gamble, 1837 in Cincinnati gegründet, ist heute weltweit führend im Bereich Haushalts- und Körperpflegeprodukte. In Deutschland begann das Unternehmen 1964 mit der Produktion von Dash in Worms – dem ersten Standort in der Bundesrepublik. Mit Ariel und Meister Proper folgten bald weitere bekannte Marken. Das sogenannte „Dash-Werk“ wurde zum größten Arbeitgeber der Stadt und spezialisierte sich später auf die Herstellung von Zwischenprodukten für den globalen Markt.

Der Standort Worms hat sich besonders durch Innovation und Nachhaltigkeit profiliert. Produkte wie die Ariel PODS, die bereits bei 30 °C volle Waschkraft entfalten, stehen für energieeffizientes Waschen. Seit den 1970er-Jahren werden in Worms Tenside produziert, die für Waschmittel weltweit benötigt werden. Die kontinuierliche Weiterentwicklung und enge Zusammenarbeit mit deutscher Forschungsarbeit haben den Standort langfristig gestärkt. Für sein Engagement wurde das Unternehmen 2016 mit dem Sonderpreis für Ressourceneffizienz des Deutschen Nachhaltigkeitspreises ausgezeichnet. Auch im Bereich Ausbildung gilt das Werk als vorbildlich: 2017 wurde es mit dem „Top Job“-Preis für Arbeitgeberqualität geehrt und bildet u. a. Mechatroniker aus.

Heute ist Worms ein hochspezialisierter Standort zur Herstellung von Tensiden und Parfümkomponenten, die in zahlreichen Procter-&-Gamble-Produkten weltweit zum Einsatz kommen. Dabei bleibt Nachhaltigkeit ein zentrales Leitprinzip – sowohl in der Produktion als auch im unternehmerischen Handeln.

Im Jahr 1961 steht das Kunsthaus Heylshof nach über 20 Jahren der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung. Über zwei Weltkriege hinweg konnten die Kunstschätze gerettet werden. Durch Veräußerung zweier Gemälde vermochte die Stiftung die Bauruine ohne fremdes Geld wiederherzustellen.

19.07.1961 ∙ SWR Retro – Abendschau ∙ SWR: Ökumenische Persönlichkeiten

Auf Einladung des Bundespresseamtes besuchten 20 Geistliche aus afrikanischen Ländern sowie aus Frankreich, Finnland, Holland und Schweden die Bundesrepublik.

Im Jahr 1962 bricht kurz nach Mitternacht ein Großbrand in den Karl-Kübel-Möbelwerken aus und wird zur Bedrohung für das ganze Industriegebiet. Über 45 Feuerwehren aus dem gesamten Regierungsbezirk, sogar aus Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Kaiserslautern und dem Ried sind im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Trotzdem wird durch Funkenflug ein weiteres Großfeuer in der Rohpappenfabrik verursacht.

Im November 1965 wird das Hallenbad in der Alzeyer Straße eingeweiht und der Hallenbadbauverein aufgelöst. Im folgenden Jahr, 1966, ist eine Festwoche mit zahlreichen repräsentativen Veranstaltungen verbunden, die die Einweihungsfeierlichkeiten für den Neubau des Spiel- und Festhauses markieren. Die Eröffnungsrede hält Bundespräsident Heinrich Lübke.

25.11.1963 ∙ SWR Retro – Abendschau ∙ SWR: Trauer in amerikanischen Siedlungen nach Bekanntgabe der Ermordung von J.F. Kennedy

In Gottesdiensten und mit Salutschüssen nahmen Angehörige der US-Streitkräfte und deren Familien, u.a. in Worms und Kaiserslautern, nehmen Abschied von ihrem ermordeten Staatsoberhaupt, John F. Kennedy.

18.10.1966: Der Nibelungenwandteppich in Worms, der 1966 zur Eröffnung des Spiel- und Festhauses entstand, ist ein 90 Quadratmeter großes Kunstwerk, das Schlüsselszenen des Nibelungenlieds zeigt und die Unvermeidbarkeit des Schicksals durch die Darstellung der drei Nornen symbolisiert. Entworfen von Professor Hermann Kaspar und ausgeführt von Edith Müller-Ortloff, unterstreicht der Teppich die tiefe Verbindung der Stadt Worms zur Nibelungensage. Mit Anschaffungskosten von 90.000 DM und einer späteren Reinigung von 60.000 Euro ist er ein bedeutendes Beispiel der Teppichkunst des 20. Jahrhunderts.

Im Juli 1967 erwirbt die Stadt von der Heyl zu Hernnsheim’schen Nachlassverwaltung die in Schloss Herrnsheim liegenden Bestände des Dalberg-Archivs, das politisch, wirtschaftlich und sozialgeschichtlich wertvolles Material birgt, sowie die Bibliothek der Freiherrn Heyl zu Herrnsheim.

Im Jahr 1968 wird das Wormser-Stare-Denkmal am Ende der Rheinstraße enthüllt. Es wurde von der Wormser Narhalla dem “Rheinadel” von der Fischerweide und seinem Mundartdichter Rudolf Heilgers gewidmet und vom Wormser Bildhauer Gustav Nonnenmacher geschaffen.

Die „Partnerschaftscharta“ von 1968 wurde am 2. Mai im Rathaus von Auxerre von den Städten Auxerre und Worms (Deutschland) unterzeichnet. Ziel der Vereinbarung war die Förderung von Frieden und Freundschaft zwischen den Völkern. Sie umfasst die gegenseitige Anerkennung und Festigung bestehender Beziehungen, den Aufbau einer geeinten Union zur Erhaltung der Partnerschaft, die Förderung des Austauschs in bürgerlichen, bildungsbezogenen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen sowie die Öffnung von Verwaltungsdokumenten als Zeugnis gemeinsamer Maßnahmen. Weiterhin beinhaltet sie die Pflege brüderlicher Beziehungen zwischen den Einwohnern, eine vertiefte Zusammenarbeit im Geist von Toleranz und Frieden, die Stärkung der Jugendkontakte und die Schaffung eines Klimas des Vertrauens und der Freundschaft. Die Unterzeichnung gilt als offizieller Partnerschaftseid, der von beiden Seiten anerkannt wurde.Jean Moreau, Bürgermeister von Auxerre, und Dr. Kuhfuss, Oberbürgermeister von Worms unterzeichneten den Partnerschaftsvertrag.

Iconographie von Auxerre.

1971 kam das deutsche Staatsoberhaupt Dr. Gustav Heinemann nach Worms: Zum zweiten Mal nach einem Vortrag Heinemanns noch in seiner Zeit als Justizminister der Großen Koalition 1968 in der Pädagogischen Hochschule Worms machte der unter anderem in den Jahren des Kirchenkampfes profilierte Protestant Dr. Gustav Heinemann (1899–1976, 1969–1974 im Amt) Worms seine Aufwartung.

Zwar hatte das Protokoll für den Besuch Heinemann nur wenig Zeit eingeräumt, jedoch stellte damals die Wormser Zeitung fest, es sei „eine große Auszeichnung für die Stadt und ihre Bevölkerung, dass das Staatsoberhaupt kommt und auch das Wort ergreifen wird“. Der Präsident sprach zur Eröffnung der Ausstellung im Wormser Museum und weiteren Luther-Reichstags-Aktivitäten und trug sich im Anschluss in das Goldene Buch der Stadt ein.

18.04.71: In Worms nimmt erstmals in der Kirchengeschichte ein katholischer Bischof an einer Reformationsfeier zu Ehren Martin Luthers (1483-1546) teil.

Hans-Dietrich Genscher im DUKW beim ersten Bundeswettkampf 1971 in Worms

Der erste Bundeswettkampf fand 1971 in Worms statt. Dem Sieger winkte ein eigens gestifteter Pokal des Bundesministers des Innern.

Im April 1972 wird mit über 7000 Gramm Sprengstoff ein im Handelshafen liegender Fundamentrest des Neuturms unter der Leitung des Kreisbeauftragten des THW Rudolf Hoch gesprengt. Die Sprengung war wegen des niedrigen Wasserstandes notwendig geworden. Im selben Jahr wird die Bauaufnahme und städtebauliche Planung zur Wiederherstellung der Judengasse in Angriff genommen.

Der Tiergarten Worms ist ein Zoo im Naherholungsgebiet Bürgerweide in der Stadt Worms. Er wurde 1972 eröffnet und ist ca. 8,5 ha groß. Es werden 80 Arten mit über 500 Tieren gezeigt. Der Schwerpunkt des Tiergartens ist die Haltung und Zucht alter Haustierrassen, wie Glanrinder, Bunte Bentheimer Schweine, Thüringer Waldziegen und Süddeutsche Kaltblutpferde, die in einem begehbaren Schaubauernhof untergebracht sind. Aber auch exotische Vertreter sind im Tiergarten zu sehen.

Worms, Sommer 1972.

Im Sommer 1972 lag über Worms ein Gefühl vorsichtiger Aufbruchsstimmung. Die Olympischen Spiele in München waren allgegenwärtig, auch wenn die Stadt am Rhein weit entfernt von den Wettkampfstätten lag. In vielen Wohnzimmern flimmerten die Fernsehbilder aus dem Olympiastadion, und man verfolgte mit besonderem Interesse den Start des Wormser Hürdensprinters Eckart Berkes, der für die Bundesrepublik antrat. Selbst das Backfischfest wurde angepasst: Die Eröffnung begann später, damit möglichst viele die Olympische Eröffnungsfeier live miterleben konnten. Ein Festwagen mit olympischen Ringen rollte durch die Straßen – ein Zeichen dafür, dass Worms sich, wenn auch nur symbolisch, als Teil dieses weltweiten Ereignisses verstand.

Doch am 5. September 1972 änderte sich die Stimmung schlagartig. Die Nachrichten aus München berichteten von der Geiselnahme israelischer Sportler durch palästinensische Terroristen im Olympischen Dorf. In Worms standen die Menschen still vor den Fernsehgeräten und Radiogeräten, fassungslos über die Gewalt, die in die Spiele eingedrungen war, die eigentlich als „heitere Spiele“ gedacht waren. Als schließlich bekannt wurde, dass alle elf israelischen Geiseln sowie ein deutscher Polizist in Fürstenfeldbruck ums Leben gekommen waren, verstummte die olympische Begeisterung auch in Worms. Die fröhlichen Bilder der vergangenen Tage wichen Trauer, Nachdenklichkeit und einer neuen, ernüchternden Sicht auf die Welt.

Als die Olympischen Spiele nach einem Tag der Unterbrechung fortgesetzt wurden, nahm man dies in Worms mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis. Das Backfischfest ging weiter, der Alltag kehrte zurück – doch das Jahr 1972 blieb in der Erinnerung der Stadt untrennbar mit jenen Tagen verbunden, in denen sportliche Hoffnung, lokale Verbundenheit und ein weltpolitisches Trauma gleichzeitig spürbar wurden. Worms war kein Austragungsort der Olympischen Spiele, aber wie viele andere Städte wurde es Zeuge eines Moments, der den olympischen Gedanken dauerhaft veränderte.

Im Mai desselben Jahres verkauft Ludwig C. Freiherr von Heyl das Eigentum an Park und Restgebäude des einstigen herrschaftlichen Majorshofes, der während des Krieges zerstört wurde. Den Verkauf knüpft er an Auflagen, um sicherzustellen, dass bei der Bebauung öffentliches Interesse gewahrt, eine Parzellenaufteilung verhindert und ein Großteil der “grünen Insel” inmitten der Stadt erhalten bleibt. Anfang Juni wird das 8690 m² große Gelände von der Kreis- und Stadtsparkasse erworben.

Im September desselben Jahres wird der erste Bauabschnitt des BIZ (Bildungszentrums)an der Pfrimm mit der Berufsbildenden Schule I (Technik) und Berufsbildenen Schule II (hauswirtschaftliche und sozialpflegerische Schule) seiner Bestimmung übergeben.

Am 15.04.1978 gastiert das Schweizer Tourneetheater Basel im Städtischen Spiel- und Festhaus.

Aufgeführt wird das Stück: "Im Zweifel für den Angeklagten" Hauptdarsteller ist "Curd Jürgens"

Im Jahr 1978 verkauft Siegfried Freiherr von Heyl das Schloss Herrnsheim an die Stadt Worms. Im November desselben Jahres wohnt der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Dr. Peter Altmeier der Einweihung des neuen Rathauses am Marktplatz bei.

Herbert Wehner zu Gast in Worms.

Im Jahr 1980 besichtigt Bundespräsident Karl Carstens zum Auftakt seines offiziellen Antrittsbesuchs in Rheinland-Pfalz den Kaiserdom in Worms. Im folgenden Jahr, 1981, wird das Stadtkrankenhaus, das außerhalb des Stadtgebietes auf der Herrnsheimer Höhe liegt, in Dienst gestellt.

Im November 1982 wird das Raschi-Haus, ehemaliges jüdisches Tanzhaus, dann Altersheim, Domizil für das Stadtarchiv und das Jüdische Museum inmitten des seit den 1970er Jahren sanierten früheren Judenviertels.

Im April 1983 wird der von dem Wormser Bildhauer Gustav Nonnenmacher geschaffene Winzerbrunnen in der Kämmererstraße übergeben. Gestiftet wurde er von der Interessengemeinschaft Wonnegauer Winzerkeller.

Im Dezember 1985 hat die genau vor vier Jahren begonnene “Eis-Zeit” ein Ende. Die Eissporthalle in der Alzeyerstraße wird von der Betriebsgesellschaft wegen Unrentabilität end.

Im Juli desselben Jahres wird der Tribünen-Neubau im Wormatia-Stadion fertiggestellt und mit seinen 944 Sitz- und 630 Stehplätzen seiner Bestimmung übergeben.

Ein Jahr später, im Oktober 1989, werden im Rahmen der Sanierungsarbeiten am Brückenturm die beiden nach Plänen von 1989 rekonstruierten “Helme” auf die Treppenhaustürme aufgesetzt. Die Vorgänger waren durch Bomben zerstört worden.

Was 1990 mit einem einzigen LKW und der Vision von Frank Schmidt begann, hat sich zu einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte entwickelt: In Worms legte er den Grundstein für ein Logistikunternehmen, das heute weltweit agiert. Mit Leidenschaft, Mut und Innovationsgeist wuchs TST Logistics zu einer internationalen Gruppe mit über 3.000 Mitarbeitenden an mehr als 75 Standorten. Die Auszeichnung des Gründers mit dem DVZ Leo Award 2023 krönt eine Entwicklung, die zeigt, was aus einem Traum werden kann, wenn man konsequent an ihn glaubt.

Im September 1993 drücken 2000 Personen ihre Betroffenheit über die Schändung von 118 Grabsteinen auf dem Alten Jüdischen Friedhof aus, indem sie eine Menschenkette bilden, die sich von der Synagoge bis zum “Heiligen Sand” spannt.

Im April 1996 wird während des Festaktes zum Lutherjahr erstmals der Preis “Das unerschrockene Wort”, initiiert von den Lutherstädten Deutschlands, verliehen. Der Preis geht an den Berliner Philosophie-Professor und Theologen Richard Schröder, der sich in DDR-Zeiten mutig und kritisch geäußert hat.

Im Juli desselben Jahres wird das Hauptquartier des 5. Fernmeldekommmandos (5th Signal Command) der Amerikaner nach Mannheim verlegt. Mit einem militärischen Zeremoniell verabschieden sich die Amerikaner mit Brigadegeneral Robert L. Nabors aus der Nibelungenstadt. Die Familien der amerikanischen Militär- und Zivilangehörigen bleiben im Thomas-Jefferson-Village in Worms wohnen.

Im selben Jahr wird das von dem Kulturfonds der Wormser Wirtschaft gestiftete Denkmal für den Dichter Johann Nikolaus Götz, geschaffen von dem Magdeburger Künstler Heinrich Apel, im Heylshofgarten aufgestellt.

Im Juni desselben Jahres wird die Städtepartnerschaft zwischen Worms und der Stadt Mobile im Staate Alabama (USA), geschlossen. Die Hafenstadt liegt am Golf von Mexiko. Sie ist heute eine blühende Industriestadt.

.jpg/picture-200?_=194d031ce25)

.jpg/picture-200?_=194d03088f6)

.jpg/picture-200?_=194d031a66e)

.jpg/picture-200?_=194d0317fc1)

.jpg/picture-200?_=194d0309c24)

.jpg/picture-200?_=194d030ae46)

.jpg/picture-200?_=194d03159ef)

.jpg/picture-200?_=194d030c8f8)

.jpg/picture-200?_=194d030e215)

.jpg/picture-200?_=194d030fae1)

.jpg/picture-200?_=194d0307d70)

.jpg/picture-200?_=194d031152e)

.jpg/picture-200?_=194d031378a)

.jpg/picture-200?_=192048e8108)

.jpg/picture-200?_=192048e65b0)

.jpg/picture-200?_=192048e4a58)

.jpg/picture-200?_=192048e32e8)

.jpg/picture-200?_=192048e1f60)

.jpg/picture-200?_=192048e07f0)

.jpg/picture-200?_=192048df850)

.jpg/picture-200?_=192048dec98)

.jpg/picture-200?_=192048dcd58)

.jpg/picture-200?_=192048dc1a0)

.jpg/picture-200?_=192048db9d0)

.jpg/picture-200?_=192048dae18)

.jpg/picture-200?_=1915fbd28f0)

.jpg/picture-200?_=1926b4bc434)

.jpg/picture-200?_=1926b4bc9ff)

.jpg/picture-200?_=1926b4c2d22)

.jpg/picture-200?_=1926b4c2638)

_1971%2C_MiNr_640.jpg/picture-200?_=19b7d9f1b56)

.jpg/picture-200?_=192321a2ff0)